[ad_1]

Se marchó en octubre pasado. Se marchó Andrés Iniesta del fútbol, pero no del balón. Se fue tras una carrera maravillosa en la que ha ganado todo lo que se puede ganar, tanto con el irrepetible Barça de Guardiola como la revolucionaria España de Luis Aragonés sublimada luego por Vicente del Bosque. Y desde que se marchó la pelota anda huérfana y triste, sin poder ocultar el inmenso vacío que deja el adiós de un jugador singular y único, transgresor y contracultural como lo fue siempre el anónimo niño que puso a Fuentealbilla, un desconocido pueblo manchego de Albacete, en el mapa mundial del deporte más poderoso y popular del planeta.

Hijo de Mari y José Antonio, Andrés simboliza el fútbol. El puro fútbol. Sin alharacas ni populismo. El juego simple. Y, a la vez, extremadamente complejo, transformado en pura diversión, elevado al máximo rendimiento del más alto nivel. Caviar en la elite como si estuviera jugando toda su vida en aquella «pista», así la llamaba él siempre, y no campo de su colegio.

Un colegio donde se construyó en silencio, lejos de los focos, uno de los jugadores más trascendentes de la historia del fútbol. Trascendente porque su juego, moderno, sofisticado y, al mismo tiempo, pulcramente antiguo, enraizado en las esencias más ancestrales, devolvía el espíritu de la infancia.

Andrés Iniesta anuncia sus planes de futuro / Alejandro García

Iniesta, Andrés para su familia, el «chiquillo» para sus padres, jugó siempre igual, sin importarle si era en Stamford Bridge, el Bernabéu o la final de un Mundial. Jugó como si su abuela estuviera todavía gritándole a la puerta del Bar Luján de Fuentealbilla que dejara ya la pelota para volver a cena porque el sol albaceteño hacía horas que dejaba de emitir su luz.

Él, rodeado de sus amigos de toda la vida, los mismos a los que invitó luego a la decisiva cita de Johannesburgo-2010, consumía las horas sin fin pegándole patadas a una pelota que, a veces, caprichosa ella, se colaba en los patios de los vecinos.

«El chiquillo», según cuentan Mari y José Antonio, solo quería jugar a fútbol. ¿Dónde? Era feliz, inmensamente feliz al cobijo de un gigantesco árbol, más de 15 metros de altura, que ejercía de frontera física entre la escuela y las dos porterías. Ahí sigue, tal si fuera testigo de una carrera prodigiosa. A él, al árbol, vuelve Andrés, despojado de su condición ‘iniestana’, para sentirse lo que fue. Un niño feliz que se divertía jugando a fútbol. Un niño al que las circunstancias de la vida -el Barça se lo llevó a La Masia con apenas 12 años- tuvo que hacerse, muy a su pesar, adulto de repente.

Despojado de su familia y de su patria, que se quedó a 500 kilómetros de su nuevo hogar, no abandonó su timidez. Ni tampoco su rebeldía porque su fútbol, callejero, auténtico, sin filtro alguno, fue luego elevado al tono de lo singular por la cantera azulgrana donde se convirtió en una celebridad desde que llegó. Todos sabían quién era. Sin necesidad siquiera de haberlo visto jugar. No hacía falta. Todos sabían que algo grande estaba gestándose en Barcelona, un adolescente capaz de quebrar registros que ahora son cotidianos y hasta normales. Pero con 16 años ese chico, de rostro pálido y voz apagada, cruzó la puerta del vestuario del Camp Nou. Llegó, se cambió y calló, intimidado por la dimensión de los compañeros que tenía a su alrededor.

Cuando subió a La Masia, ese campo de entrenamiento que veía cada día desde la ventana de la residencia cada mañana que se levantaba, apareció un monstruo. Un monstruo futbolístico indetectable para el rival y solidario para sus compañeros.

Quedó entonces una frase, oculta entre las paredes del camerino de ese antiguo estadio, como testigo de lo que había sucedido. «Tú, Xavi me vas a retirar a mí. Pero éste nos retirará a los dos», susurró Pep Guardiola, entonces jugador, a su socio en el centro del campo. Y éste era Andrés Iniesta Luján, hijo de una mujer que trabajaba en la cafetería del bar paterno y de un albañil que se subía y bajaba a diario del andamio para sostener a una familia, que además tenía que acudir a la vendimia a Francia en busca de dinero para tener granero en invierno que le permitiera vivir mejor en la primavera.

«El chiquillo» quebró barreras de precocidad, impulsado por la valentía de Van Gaal, que ordenó sentar a Riquelme -fichaje del presidente Joan Gaspart- para que tuviera hueco en la titularidad, conseguida a cocción lenta por Frank Rijkaard antes de reencontrarse con Guardiola. Pero con éste en el banquillo, mientras él, desde el campo, volaba con la pelota en los pies. No era el más rápido. Ni tampoco el más fuerte. Pero la velocidad de su cerebro le hacía invisible para los enemigos.

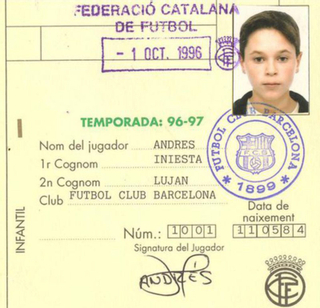

La primera ficha de Andrés Iniesta en el Barça. / FCBarcelona

Era una velocidad supersónica que le permitía dibujar jugadas que no existían en ningún lugar. O regalar pases que ni siquiera su prodigiosa imaginación habían captado segundos antes, además de firmar goles para la eternidad. Goles que trascienden, convertidos en momentos únicos de un club, el Barça, que acunó con cariño al «chiquillo». Goles que nadie ha hecho antes.

Ni, tal vez, se vuelvan a realizar con la selección española a la que guio camino del paraíso cuando descubrió el silencio en Johannesburgo, prólogo imprescindible para entender el momento de mayor catarsis de este país. Goles de alguien que no era goleador -nunca lo fue porque en sus inicios renunció a esa condición para entregárselos, con papel de celofán y lazo rojo a sus compañeros- para traspasar un umbral inaccesible.

Andrés Iniesta es un futbolista infinito que jugó siempre con honor, entregado a la responsabilidad de honrar la memoria de Dani, de su amigo Dani. No es lo qué hizo «el chiquillo». Es cómo lo hizo. Por eso, la pelota llora en silencio desde hace meses sabiendo que ya no será mimada por sus delicados pies dirigida por su privilegiado cerebro. Pero él no deja el fútbol. Ni el fútbol tampoco lo abandona a él. Ahora se prepara en Dubai, donde vive con su numerosa familia -tiene cinco hijas con Anna, la mujer que le dio estabilidad y calma a tanto trasiego-, para guiar el balón desde un banquillo.

Nada parece detener a Lamine Yamal, que vivió un 2024 de ensueño y en el que confirmó muchas de aquellas cosas que los preparadores de La Masia habían detectado en el chico del barrio de Rocafonda. Con 17 años recién cumplidos, junto a su buen amigo Nico Williams, conquistó la Eurocopa para España en un torneo que sirvió para exponer su grandeza adolescente ante el continente. Por algo fue escogido el mejor jugador de una competición en la que fue el máximo asistente. Convertido de repente en la pieza fundamental de ese Barça de Hansi Flick que decae cuando él no figura en el once inicial, se llevó otros dos galardones individuales, el trofeo Kopa al mejor jugador de menos de 21 años en la gala del Balón de Oro, pero también el Golden Boy.

No hay mejor futbolista en el mundo que Aitana Bonmatí. Después de haber ganado con España aquel Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 emborronado por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, la centrocampista de Sant Pere de Ribes devolvió en 2024 el foco al balón. Alzó su segundo Balón de Oro, los mismos que su compañera Alexia Putellas, tras ganar juntas con el Barça el póker de títulos (incluida aquella tercera Champions lograda ante la vieja bestia negra, el Olympique de Lyon, en la final de Bilbao). Y cerró el año recibiendo la Creu de Sant Jordi otorgada por la Generalitat de Catalunya,

Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, decidió zanjar por fin su carrera tras la disputa de la última Copa Davis de Málaga, donde no pudo evitar la eliminación del equipo español. Nadal, a sus 38 años, colgó definitivamente la raqueta después de ganar 22 Grand Slams, sólo por detrás de Novak Djokovic (24) y por delante de Roger Federer (20). Por siempre quedará su nombre grabado en su tierra prometida de París, donde conquistó 14 títulos de Roland Garros, y de cuya pista, la Philippe Chatrier, se pudo despedir disputando los Juegos Olímpicos de París.

La selección española femenina de waterpolo, liderada por Bea Ortiz y la joven portera Martina Terré, conquistó en París su primer oro olímpico tras vencer a Australia en la final. A la tercera fue la vencida para una generación irrepetible, y que había ganado la plata en Londres 2012 y en Tokio 2020. Era la primera selección femenina española que ganaba un oro olímpico desde que en 1992 lo consiguiera la de hockey. Después del éxito olímpico, Miki Oca, el histórico seleccionador que ya había ganado el oro como jugador en los Juegos de Atlanta 1996, dejó el equipo español. También anunció su retirada para el final de la temporada la histórica portera Laura Ester.

[ad_2]